히가시쿠니노미야 내각

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

히가시쿠니노미야 내각은 1945년 8월 17일, 스즈키 간타로 내각의 총사직 이후 히가시쿠니노미야 나루히코가 내각총리대신으로 임명되면서 출범했다. 패전 처리와 전후 복구라는 과제를 안고, 군부 통제와 국민 통합을 목표로 했으며, '아사히 내각'이라는 별칭으로 불리기도 했다. 연합국 최고사령부(GHQ)의 지령에 따라 인권 확보를 위한 개혁을 추진했으나, 공산주의 활동 활성화를 우려하여 지령 실행을 주저하다가 1945년 10월 9일 총사퇴했다. 54일간의 짧은 존속 기간 동안 패전 직후 혼란을 수습하고 전후 질서 구축의 초기 단계를 담당했다는 평가를 받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 히가시쿠니노미야 - 히가시쿠니 나루히코

히가시쿠니 나루히코는 육군 대장으로 중일 전쟁과 태평양 전쟁에 참전했고 내각총리대신으로 종전 절차를 주도했으며 102세로 사망했다. - 히가시쿠니노미야 - 히가시쿠니 시게코

히가시쿠니 시게코는 쇼와 천황의 장녀로 태어나 히가시쿠니 모리히로와 결혼하여 자녀를 두었으며, 제2차 세계 대전 후 평민이 되어 잡지에 기고하다가 위암으로 사망했다. - 요나이 미쓰마사 - 스즈키 간타로 내각

스즈키 간타로 내각은 1945년 4월 7일부터 8월 17일까지 존속하며 제2차 세계 대전 종전 과정에서 포츠담 선언 수락과 일본의 무조건 항복을 결정하는 중추적인 역할을 수행했다. - 요나이 미쓰마사 - 하타 슌로쿠

하타 슌로쿠는 일본 제국의 군인으로 원수까지 올랐으며, 육군대신과 지나 파견군 총사령관 등을 지내며 중일 전쟁과 제2차 세계 대전에 관여했고, A급 전범으로 기소되어 종신형을 선고받았다가 가석방되었다. - 쇼와 시대의 내각 (일본 제국) - 스즈키 간타로 내각

스즈키 간타로 내각은 1945년 4월 7일부터 8월 17일까지 존속하며 제2차 세계 대전 종전 과정에서 포츠담 선언 수락과 일본의 무조건 항복을 결정하는 중추적인 역할을 수행했다. - 쇼와 시대의 내각 (일본 제국) - 도조 내각

도조 내각은 도조 히데키가 이끈 전시 내각으로, 태평양 전쟁을 수행하고 국가 동원 체제를 강화했으나, 무리한 전쟁으로 일본을 패망으로 이끌었다는 비판을 받는다.

| 히가시쿠니노미야 내각 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 내각 명칭 | 동쿠니 내각 |

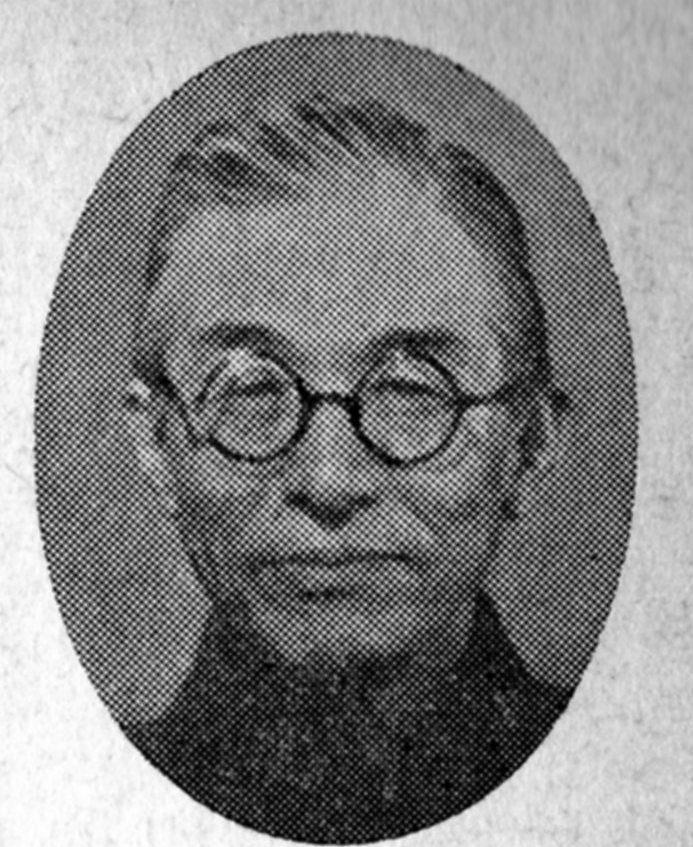

| 총리 | 히가시쿠니노미야 나루히코 |

| 출범일 | 1945년 8월 17일 |

| 종료일 | 1945년 10월 9일 |

| 대수 | 제43대 |

| 전임 내각 | 스즈키 간타로 내각 |

| 후임 내각 | 시데하라 내각 |

| |

| 정치적 구성 | |

| 정치 성향 | 거국일치내각 |

| 여당 | 무소속 |

| 군부 참여 | 군부 |

| 의회 상황 | 다수 (연립) |

| 역사적 배경 | |

| 성립 시기 | 연합군 점령 시기 (1945년 8월 28일 ~) |

| 의회 | 제87회 제국의회 |

| 주요 인물 | |

| 천황 | 히로히토 |

| 총리 | 히가시쿠니노미야 나루히코 |

2. 성립 배경 및 특징

스즈키 간타로 내각이 총사직한 후, 1945년 8월 17일 히가시쿠니노미야 나루히코를 총리로 하는 내각이 출범했다.[1] 패전 처리와 전후 복구라는 중대한 과제를 안고 있었던 이 내각은, 황족이자 육군 대장 출신인 히가시쿠니노미야 총리를 통해 군부 통제와 국민 통합을 이끌어낼 적임자로 여겨졌다.

히가시쿠니노미야는 황족이자 군인이었기 때문에 정치 경험은 전무했지만, 전쟁 패배 후의 국가 재건이라는 대의명분 아래 총리직을 수락했다. 그는 고노에 후미마로 전 총리에게 많은 것을 위임했고,[13] 각료 선발에는 오가타 다케토라(전 아사히 신문사 부사장)의 의향이 강하게 반영되었다.[14] 특히 아사히 신문 출신 인사들이 대거 기용되어 '아사히 내각'이라는 별칭을 얻었다.[15]

| 직책 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 내각총리대신 | 히가시쿠니노미야 나루히코 | 황족 |

| 외무대신 | 시게미쓰 마모루 ( ~ 1945년 9월 17일) 요시다 시게루 (1945년 9월 17일 ~ ) | |

| 내무대신 | 야마자키 이와오 | |

| 대장대신 | 쓰시마 주이치 | |

| 육군대신 | 히가시쿠니노미야 나루히코 ( ~ 1945년 8월 23일) 시모무라 사다무 (1945년 8월 23일 ~ ) | 육군 출신 |

| 해군대신 | 요나이 미쓰마사 | 해군 출신 |

| 사법대신 | 이와타 주조 | |

| 문부대신 | 마쓰무라 겐조 ( ~ 1945년 8월 18일) 마에다 타몬 (1945년 8월 18일 ~ ) | |

| 후생대신 | 마쓰무라 겐조 | |

| 대동아대신 | 시게미쓰 마모루 ( ~ 1945년 8월 26일) | |

| 농상대신 | 센고쿠 고타로 ( ~ 1945년 8월 26일) | |

| 농림대신 | 센고쿠 고타로 (1945년 8월 26일 ~ ) | |

| 군수대신 | 나카지마 지쿠헤이 ( ~ 1945년 8월 26일) | |

| 상공대신 | 나카지마 지쿠헤이 (1945년 8월 26일 ~ ) | |

| 운수대신 | 고비야마 나오토 | |

| 국무대신 | 고노에 후미마로 | |

| 국무대신 | 오가타 다케토라 | |

| 국무대신 | 오바타 도시로 | 육군 출신 |

| 내각관방장관 | 오가타 다케토라 | |

| 내각관방부장관 | 다카기 소키치 | 해군 출신 |

| 내각법제국장관 | 무라세 나오카이 |

2. 1. '일억 총참회'와 국체호지

히가시쿠니노미야 나루히코 총리는 취임 직후 기자 회견에서 "전 국민 총참회를 하는 것이 우리나라 재건의 첫걸음이며, 우리나라 내 단결의 첫걸음이라고 믿는다"라는, 이른바 "일억 총참회" 발언을 하여 혼란 수습에 힘썼다.[13] 이는 전쟁에 대한 국민적 반성과 책임을 강조하여, 당시 일본 국내외의 혼란을 수습하고 국가 재건의 동력을 마련하기 위한 것이었다.여기서 "일억"은 당시 일본인(야마토 민족) 약 6천만 명 외에, 당시 일본 제국의 식민지였던 대한민국(한국)과 조선민주주의인민공화국(북한)과 같은 주권 국가가 조선반도에 성립하지 않았고, 비일본령이 되었지만 향후 처리가 불투명했던 대만 및 조선반도 주민 약 4천만 명을 포함하여 "대일본제국 국민으로서 대동아 전쟁(태평양 전쟁)을 치른 자가 총참회"라고 표현한 것이다. 즉, 이 시점에서는 아직 국제법상 일본 국적을 상실하지 않았던 대만 및 조선반도 주민도 포함하여, 세계에 대해 패전 국민으로서 전쟁 중의 과오를 반성하고 참회한다는 의미였다.

그러나 '일억 총참회'는 당시 일본 제국의 식민지였던 조선과 대만의 주민들을 포함한 개념으로, 이들에 대한 전쟁 책임 전가라는 비판을 받기도 한다.

히가시쿠니노미야 내각은 스즈키 간타로 내각에서 정한 "국체호지"(천황제 유지)를 주요 방침으로 삼았으나,[13] 이는 민주주의와 인권 존중을 요구하는 연합군 최고사령부(GHQ)의 정책과 충돌하는 요인이 되었다.

3. 내각의 활동

히가시쿠니노미야 내각은 포츠담 선언 수락에 따른 종전 조서 조인, 군대 해산, 연합군 진주 등 패전 처리를 위한 조치들을 이행했다.[2] "국체호지"와 "일억 총참회"를 양대 방침으로 삼아 혼란 수습과 전후 부흥을 위해 노력했다. "일억 총참회"는 당시 일본인뿐만 아니라 국제법상 일본 국적을 상실하지 않았던 대만 및 조선반도 주민도 포함하여, 전 세계에 대해 전쟁 중의 과오를 반성하고 참회한다는 의미였다.

1945년(쇼와 20년) 10월 4일 GHQ가 발령한 "자유의 지령"(인권 지령)에 대한 대처가 문제가 되었다.

3. 1. 연합군 최고사령부(GHQ)와의 관계

히가시쿠니노미야 내각은 연합국 최고사령부(GHQ)의 지령에 대응하며 전후 개혁을 추진해야 했다. 특히 1945년(쇼와 20년) 10월 4일 GHQ가 발표한 '자유의 지령'(인권 지령, "정치적, 시민적 및 종교적 자유에 대한 제한 철폐에 관한 각서")은 일본 국민의 인권 확보를 위해 치안유지법, 종교단체법 등의 폐지 및 정치범·사상범의 석방, 특별고등경찰(특고경찰)의 해체, "일본 공산당원 및 위반자의 계속 처벌"을 명시한 야마자키 이와오 내무대신을 비롯한 내무성 간부의 파면 등을 요구했다.[2]그러나 히가시쿠니노미야 내각은 이 지령을 실행하면 국내에서 공산주의 활동이 활발해져 혁명이 발생할 것을 우려하여 지령 실행을 주저했고, 결국 내각 총사직에 이르렀다.[2]

4. 내각의 총사퇴

히가시쿠니노미야 내각은 1945년 10월 4일 GHQ로부터 이른바 "자유의 지령"(인권 지령)을 받았다. 이 지령은 일본 국민의 인권 확보를 위해 치안유지법, 종교단체법 등의 폐지, 정치범·사상범 석방, 특별고등경찰 해체, 야마자키 이와오 내무대신을 비롯한 내무성 간부 파면 등을 요구했다.[2]

그러나 히가시쿠니노미야 내각은 이 지령을 이행하면 국내에서 공산주의 활동이 활발해져 혁명이 일어날 것을 우려하여 지령 이행을 주저했다. 결국 1945년 10월 5일 총사직 의향을 표명하고, 4일 후인 10월 9일 시데하라 내각(시데하라 기주로 총리)에 정권을 넘겨주고 총사퇴했다.[2]

4. 1. 평가

히가시쿠니노미야 내각은 54일이라는 짧은 재임 기간에도 불구하고, 패전 직후의 혼란을 수습하고 전후 질서 구축의 초기 단계를 담당했다는 평가를 받는다. 히가시쿠니노미야 나루히코 왕은 취임 후 기자 회견에서 "전 국민 총참회를 하는 것이 우리나라 재건의 첫걸음이며, 우리나라 내 단결의 첫걸음이라고 믿는다"라며 '일억 총참회'를 주창했다.[2]여기서 '일억'은 당시 일본인(야마토 민족) 인구가 약 6천만 명이었던 것에 비해 4천만 명이 부족한 숫자였다. 이는 당시 조선반도에 대한민국과 조선민주주의인민공화국 같은 주권 국가가 성립하기 전이었고, 대만 및 조선반도 주민 약 4천만 명을 포함하여 "대일본제국 국민으로서 대동아 전쟁(태평양 전쟁)을 치른 자가 총참회"해야 한다는 의미였다. 당시 국제법상 일본 국적을 상실하지 않았던 대만 및 조선반도 주민까지 포함하여, 패전국 국민으로서 전쟁 중의 과오를 반성하고 참회한다는 뜻이었다. 그러나 '일억 총참회'는 한반도에 강제 동원되었던 조선인들에게 큰 상처를 남겼다는 비판을 받는다.

5. 각료 명단

| 담당 부처 | 이름 | 정당 | 임기 시작 | 임기 종료 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 내각총리대신 | 히가시쿠니노미야 나루히코 | 황족 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 외무대신 | 시게미쓰 마모루 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 9월 17일 | |

| 요시다 시게루 | 무소속 | 1945년 9월 17일 | 1945년 10월 9일 | ||

| 내무대신 | 야마자키 이와오 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 대장대신 | 쓰시마 주이치 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 육군대신 | 히가시쿠니노미야 나루히코 | 황족 | 1945년 8월 17일 | 1945년 8월 23일 | |

| 시모무라 사다무 | 군인 (육군) | 1945년 8월 23일 | 1945년 10월 9일 | ||

| 해군대신 | 요나이 미쓰마사 | 군인 (해군) | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 사법대신 | 이와타 주조 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 문부대신 | 마쓰무라 겐조 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 8월 18일 | |

| 마에다 타몬 | 무소속 | 1945년 8월 18일 | 1945년 10월 9일 | ||

| 후생대신 | 마쓰무라 겐조 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 대동아대신 | 시게미쓰 마모루 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 8월 26일 | |

| 농상대신 | 센고쿠 고타로 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 8월 26일 | |

| 농림대신 | 센고쿠 고타로 | 무소속 | 1945년 8월 26일 | 1945년 10월 9일 | |

| 군수대신 | 나카지마 지쿠헤이 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 8월 26일 | |

| 상공대신 | 1945년 8월 26일 | 1945년 10월 9일 | |||

| 운수대신 | 고비야마 나오토 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 국무대신 | 고노에 후미마로 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 국무대신 | 오가타 다케토라 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 국무대신 | 오바타 도시로 | 군인 (육군) | 1945년 8월 19일 | 1945년 10월 9일 | |

| 내각관방장관 | 오가타 다케토라 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 내각관방부장관 | 다카기 소키치 | 군인 (해군) | 1945년 9월 19일 | 1945년 10월 9일 | |

| 내각법제국장관 | 무라세 나오카이 | 무소속 | 1945년 8월 17일 | 1945년 10월 9일 | |

| 출처:[1] | |||||

5. 1. 국무대신

| 직함 | 대수 | 성명 | 출신 등 | 특명 사항 등 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 내각총리대신 | 43 | 히가시쿠니노미야 나루히코 왕[4] | -- | 황족 귀족원 무소속 (무회파) 육군대장 (육사 20기, 육대 26기) | 육군대신 겸임 | 첫 입각 |

| 외무대신 | 64 | 시게미쓰 마모루 | -- | 귀족원 무소속 (무회파) | 대동아대신 겸임 | 1945년 9월 17일 면[5][6] |

| 65 | 요시다 시게루 | -- | 외무성 | 첫 입각 1945년 9월 17일 임[6] | ||

| 내무대신 | 62 | 야마자키 이와오 | -- | 내무성 | 첫 입각 | |

| 대장대신 | 48 | 쓰시마 주이치 | -- | 귀족원 무소속 (연구회) | ||

| 육군대신 | 32 | 히가시쿠니노미야 나루히코 왕 | -- | 황족 귀족원 무소속 (무회파) 육군대장 (육사 20기, 육대 26기) | 내각총리대신 겸임 | 첫 입각 1945년8월 23일 면 겸[7] |

| 33 | 시모무라 사다무 | -- | 육군대장 (육사 20기, 육대 28기) | 첫 입각 1945년 8월 23일 임 | ||

| 해군대신 | 24 | 요나이 미쓰마사 | -- | 해군대장 (해병 29기, 해대 갑종 12기) | 유임 | |

| 사법대신 | 46 | 이와타 주조 | -- | 귀족원 무소속 (동화회) | 첫 입각 | |

| 문부대신 | 58 | 마쓰무라 겐조 | -- | 중의원 (대일본정치회→) 무소속 | 후생대신 겸임 | 첫 입각 1945년8월 18일 면 겸[8] |

| 59 | 마에다 다몬 | -- | 귀족원 무소속 (동성회) | 첫 입각 1945년 8월 18일 임[8] | ||

| 후생대신 | 12 | 마쓰무라 겐조 | -- | 중의원 (대일본정치회→) 무소속 | 문부대신 겸임 | 첫 입각 |

| 대동아대신 | 5 | 시게미쓰 마모루 | -- | 귀족원 무소속 (무회파) | 외무대신 겸임 | 1945년 8월 26일 면 겸 |

| (대동아성 폐지) | 1945년 8월 26일자 | |||||

| 농상대신 | 5 | 센고쿠 고타로 | -- | 귀족원 무소속 (무소속클럽) | 첫 입각 1945년 8월 26일 면 | |

| (농상성 폐지) | 1945년 8월 26일자 | |||||

| 농림대신 | (농림성 미설치) | 1945년8월 25일 설치 | ||||

| 1 | 센고쿠 고타로 | -- | 귀족원 무소속 (무소속클럽) | 1945년 8월 26일 임 | ||

| 군수대신 | 5 | 나카지마 지쿠헤이 | -- | 중의원 (대일본정치회→) 무소속 예비역 해군기관대위 (해기 15기, 해대 기관과) | 1945년 8월 26일 면 | |

| (군수성 폐지) | 1945년 8월 26일자 | |||||

| 상공대신 | (상공성 미설치) | 1945년 8월 25일 설치 | ||||

| 25 | 나카지마 지쿠헤이 | -- | 중의원 (대일본정치회→) 무소속 예비역 해군 기관대위 (해기 15기, 해대 기관과) | 1945년 8월 26일 임 | ||

| 운수대신 | 1 | 고비야마 나오토 |  | 귀족원 무소속 (무회파) | 유임 | |

| 국무대신 | - | 고노에 후미마로 | -- | 귀족원 무소속 (화요회) 공작 | ||

| 국무대신 | - | 오가타 다케토라 | -- | 귀족원 무소속 (무회파) | 내각서기관장 겸임 정보국 총재 | |

| 국무대신 | - | 오바타 도시시로 | -- | 예비역 육군중장 (육사 16기, 육대 23기) | 첫 입각 1945년 8월 19일 임[9] | |

5. 2. 내각서기관장・법제국장관

무소속(무회파)

무소속

(연구회)

(해대 갑종 25기)